勝手にこんにゃくプロジェクトを始めて早2回。全く惨敗に終わっているこんにゃく作りですが、今回は強い味方を手に入れました。それはというと……

これ!鹿児島から送ってもらったあく巻用のあく汁です。さすが鹿児島!!こんなものが売られているなんて‼️

ちなみに説明しておきますと、あく巻きとは餅米を灰汁に浸けたのち、竹皮で包み湯掻いたものです。トロッとした食感できな粉や、砂糖につけていただきます。保存食でかの西郷さんの好物だったとか。鹿児島では端午の節句のちまきといえばあくまきを指します。

灰汁は草木灰の上澄みからとるもので主成分が炭酸カリウムだそうです。これがこんにゃくの成分と結合し凝固する役目を果たします。今までこんにゃく芋の強烈なアクをとるためかと思いきや固めるためだったとは。じゃ、芋のアクは何で取れるのかとこれまた調べてみたら加熱だそうな。奥深いぞこんにゃく。

で、こんにゃく芋ってどんなの?っていうとこんなのです。里芋の種類で生育まで3年ほどかかるそうです。しかも植えたらそのまま3年間ではなく、毎年収穫して保管、そして3年目で初めて収穫できるのだとか。

こんにゃく芋は、じゃが芋と同様にタネイモから増やしますが、じゃが芋と違って成長するのに2~3年必要です。

https://www.kmanac.com/

まず、春にタネイモを植えると新イモができ、そこから地下茎が伸び、秋には生子(きご)というこんにゃく芋の“赤ちゃん”ができます。この生子を一度収穫し、次の春に再植付けをしたものを1年生、これを秋に収穫したものを2年生、さらに次の春に植えて秋に収穫したものを3年生と呼びます。

生子から1年生では5~10倍に、2年生から3年生ではさらに5~8倍に成長し、3年生になると大きいもので直径30cmほどに成長します。こんにゃく作りに適しているのはこの3年生ですが、こんにゃく芋は低温に弱く、腐りやすいため、収穫してから次に植えるまでの保管がとても難しい作物なのです。

こんなに手間がかかる食べ物なんですね。さらにこんにゃく奥深し!

昔の人の経験って凄いと思いません?成分も化学も何もわからないのに、ちゃんと食べられる状態で伝承しています。もう、本当にすごいの一言です。

で、ここからが作り方です。手作り婚約は保存がそれほど長くないので1週間で食べ切れるくらいずつ作ります。

外皮をたわしなどでよく洗い泥を落とします。それから皮を剥き火が通りやすい大きさにカットします。

直接芋を触るとこんにゃく芋に含まれるシュウ酸カルシウムで痒くなるので手袋をはめて作業をしましょう。

案の定痒くなりました💦

カットしてこんにゃく芋です。

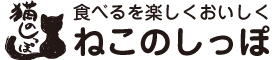

このこんにゃく芋をたっぷりのお湯で湯掻いていきます。目安は箸がスッと通るくらいの柔らかさ。この量で約1時間程かかりました。ネットで調べると蒸すところもあるようです。

途中葛のようなドロッとしたアクが出るので丁寧にとってあげます。

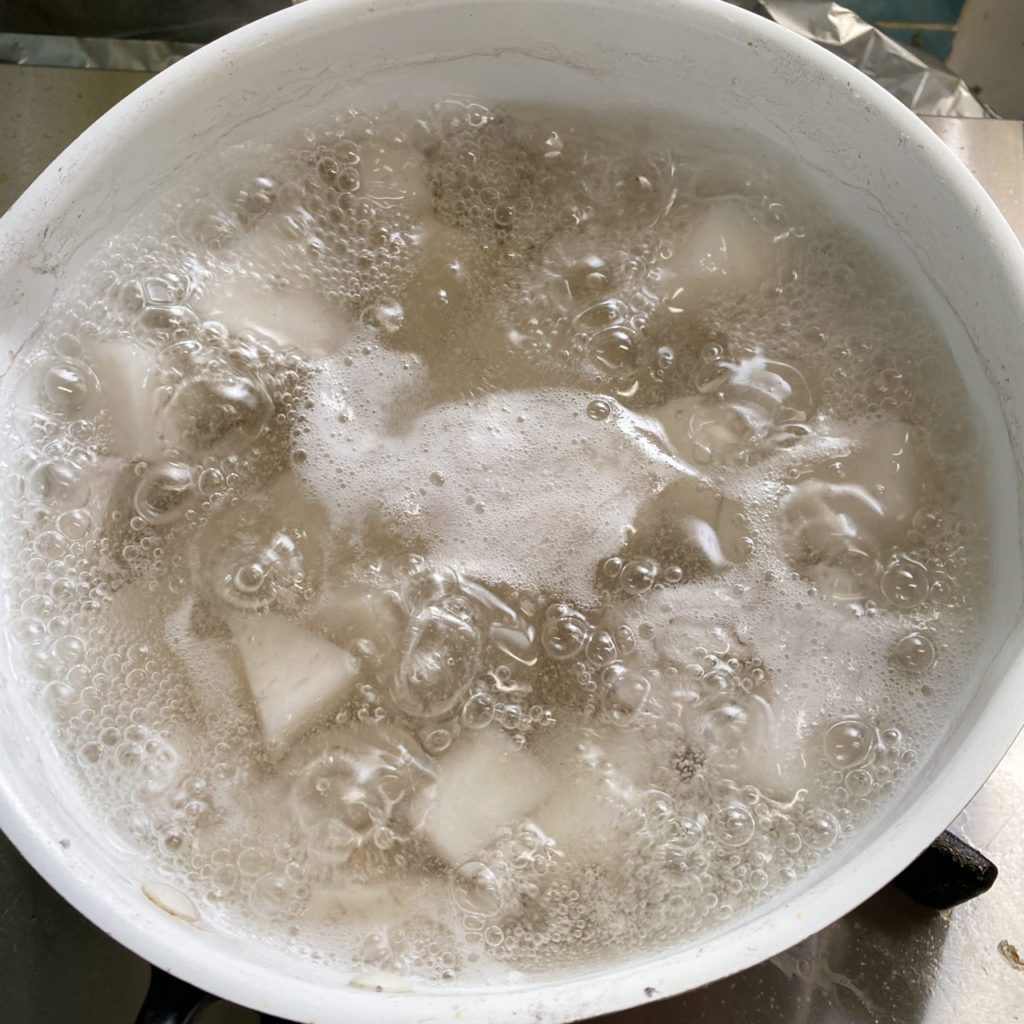

火が通ったらこんにゃく芋をとり同量の水を入れミキサーにかけます。途中で止めるとすぐに固くなってミキサーが回らなくなるので塊がなくなるまで一気にミキサーにかけます。

きれいにすりおろせたらボールにとりアク汁を入れながらよく練り合わせます。この時ムラができないようによく練ります。あまりアク汁を入れすぎるとこんにゃくが硬くなるので注意してください。

案の定入れすぎて怒られた💦

灰汁を入れて凝固したこんにゃくはこちらです。

これをハンバーグのように丸く成形していきます。

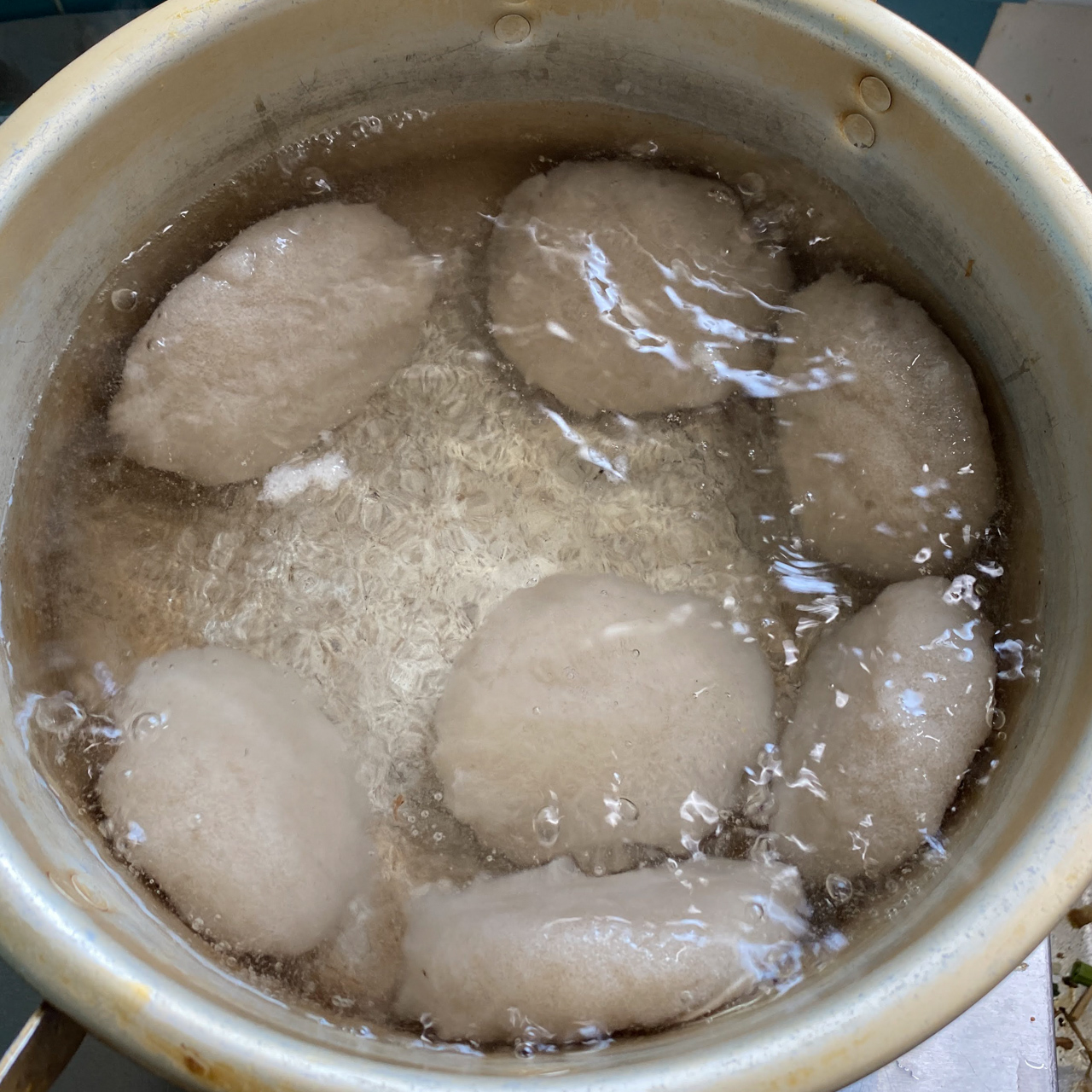

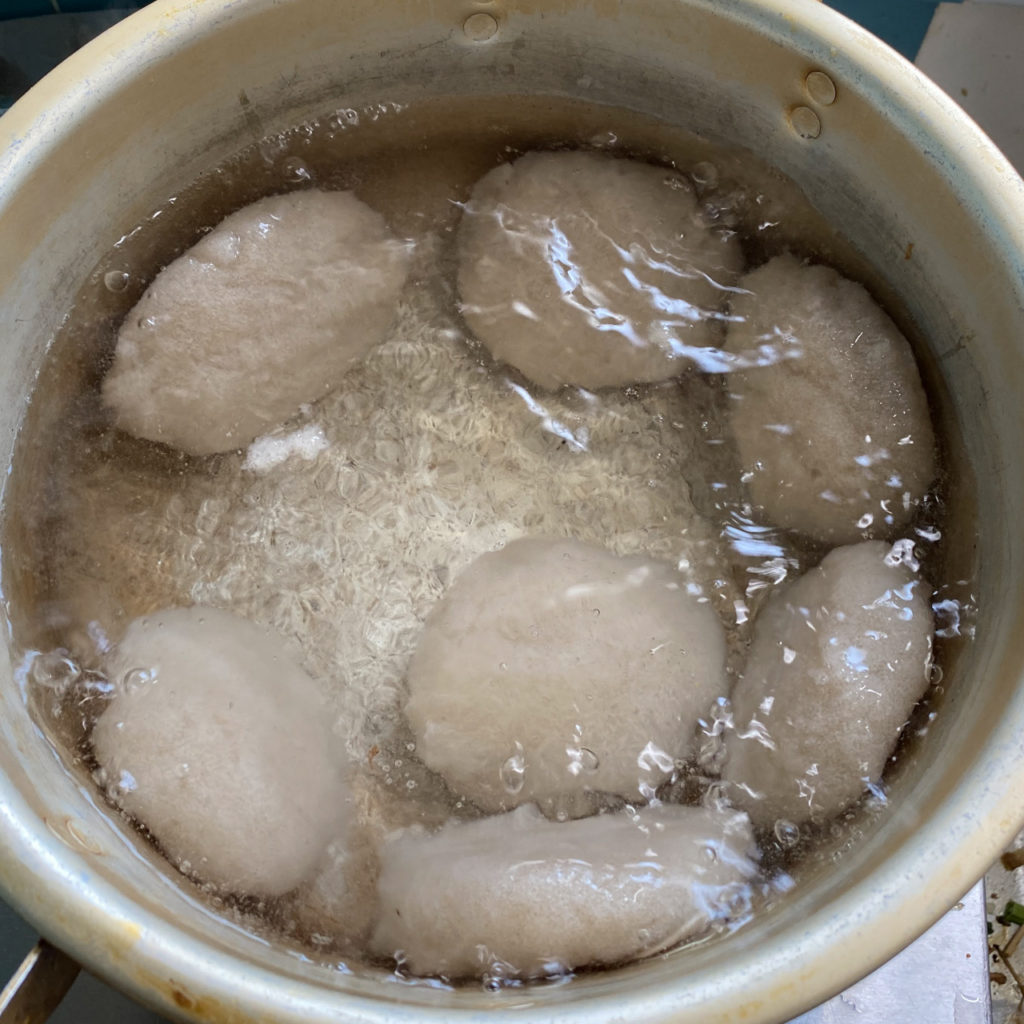

成形したらお湯で役1時間ほど煮て、火を止めてそのまま冷まします。煮汁と一緒にジップロックなどに入れ冷蔵庫で保管すると約1週間ほど保存できるようです。

煮物などでも食してみましたがこんにゃく特有の嫌な匂いが全くなくって、弾力がありめちゃくちゃ美味しかったです。中でも刺身にして生姜醤油で食べたのが大のお気に入りでした。

次回はアク汁の入れる量を調整しながらもう少し柔らかいこんにゃくに挑戦したいと思います。